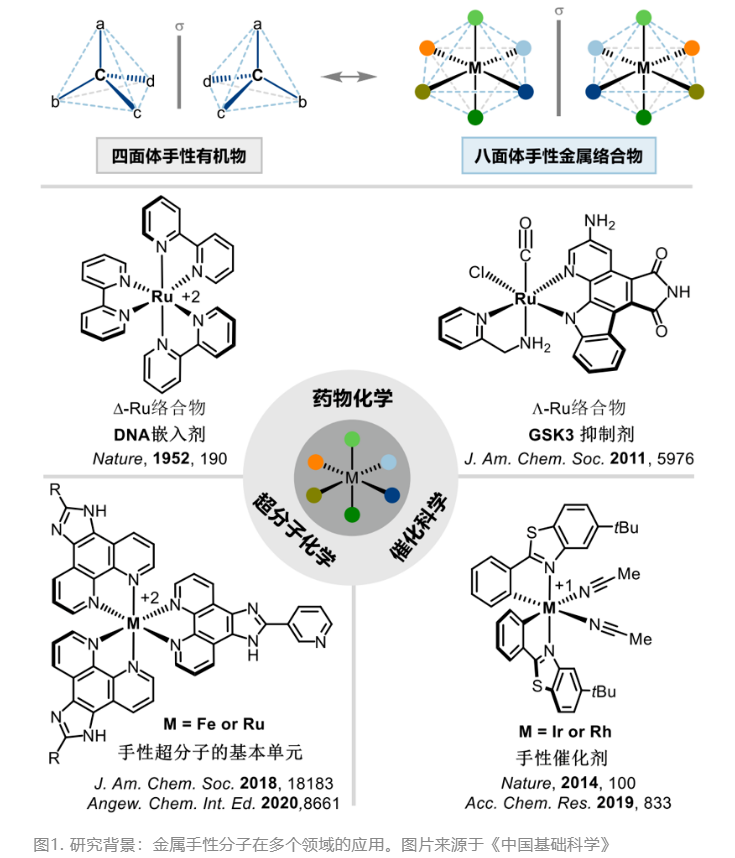

【转自微信公众号X-MOL资讯】现代配位化学奠基人Alfred Werner于1893年,首次提出六配位的过渡金属络合物具有八面体构型,并进一步证实其中心金属拥有手性特征。凭借在配位化学领域的突出贡献,Alfred Werner于1913年成为首位获得诺贝尔化学奖的无机化学家。而此后一个多世纪以来,六配位的金属手性络合物在药物化学、超分子化学和催化科学等诸多领域获得了广泛的应用(图1)。尽管其功能丰富,但此类手性物质的制备方法还比较有限,利用催化不对称方法进行此类物质合成的研究还处于起步阶段。

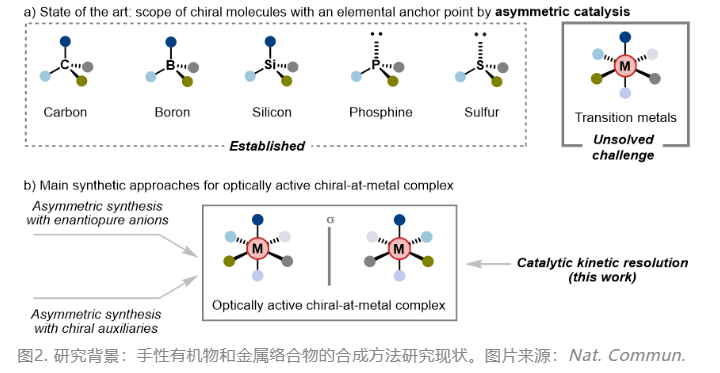

自20世纪初以来,合成化学家们一直致力于开发不对称催化策略,以实现手性分子的高效精准合成。早期的研究焦点主要集中在四面体碳中心手性分子的构建,而近年来,研究范围已逐步扩展到以硼、磷、硅、硫等为代表的主族元素中心手性分子。值得注意的是,尽管过渡金属元素占据了元素周期表中更加广阔的化学空间,但针对金属手性化合物的催化不对称合成研究进展却显著滞后,这一领域亟待深入探索(图2)。基于上述背景,上海交通大学马佳佳团队取得重要突破,首次实现了金属手性分子的高立体选择性(>90% ee)不对称催化合成。相关成果发表于 Nature Communications 。该研究立足于动力学拆分策略,利用钯催化的不对称Suzuki-Miyaura交叉偶联反应,成功实现了手性铱(III)络合物的高效不对称合成。这一成果为手性金属络合物的合成提供了全新的策略。

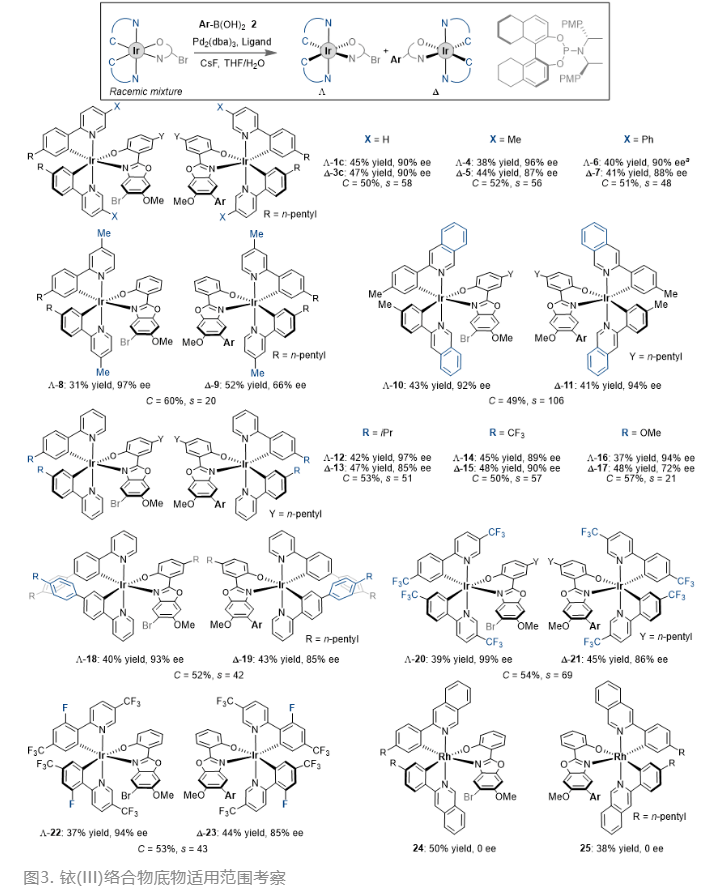

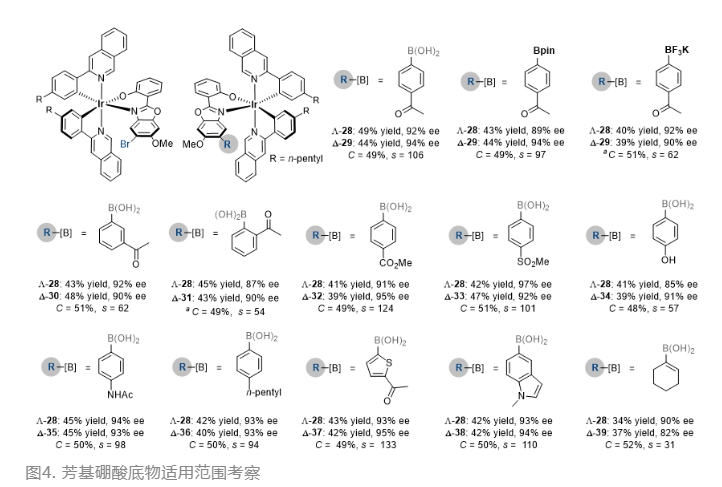

研究团队以溴代的外消旋铱络合物和芳基硼酸为原料,通过对反应条件的优化,最终发现以CsF作为碱,以Pd2dba3为催化剂,使用部分饱和的Feringa配体在30 °C下反应效果最佳。随后在最优反应条件下考察了带有不同取代基的铱(III)络合物,发现该方法适用于多种不同的铱(III)络合物和芳基硼酸衍生物,均能以良好的对映选择性获得交叉偶联产物以及未发生转化的另一个对映异构体(图3,图4)。

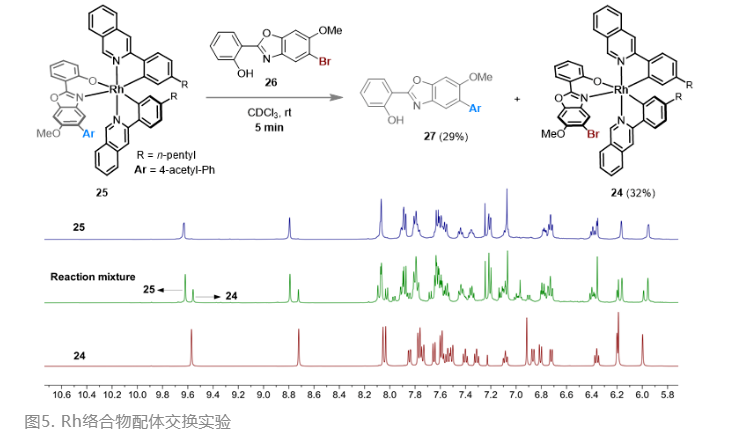

随后,研究团队尝试将中心金属由铱更换为铑,遗憾的是,交叉偶联产物25和剩余的24均为外消旋体。为了深入探究这一现象,研究团队在CDCl3中将铑络合物25与芳基溴配体26混合进行了动力学研究(图5)。5分钟后的1H NMR分析表明,配体27从铑中心解离,同时生成了络合物24。上述观察结果揭示了与金属铑离子螯合的双齿N,O配体能够快速与溶剂中其他配体发生交换,因此底物24与催化剂之间并未发生有效的手性识别。

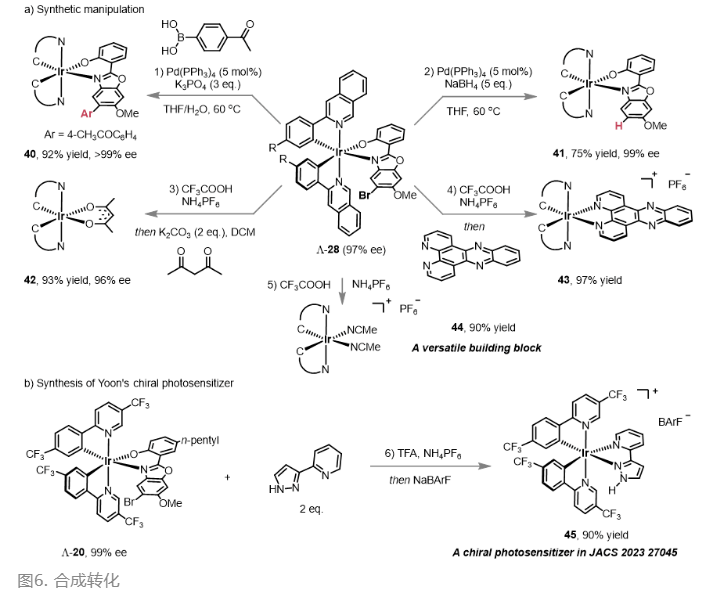

在合成应用方面,研究团队展示了手性铱(III)络合物的多样化转化,包括交叉偶联、氢化脱卤和配体交换反应等。这些转化均能保持高对映选择性。络合物Ʌ-20可以经过简单的配体交换反应获得Yoon团队报道的手性光催化剂(图6)。

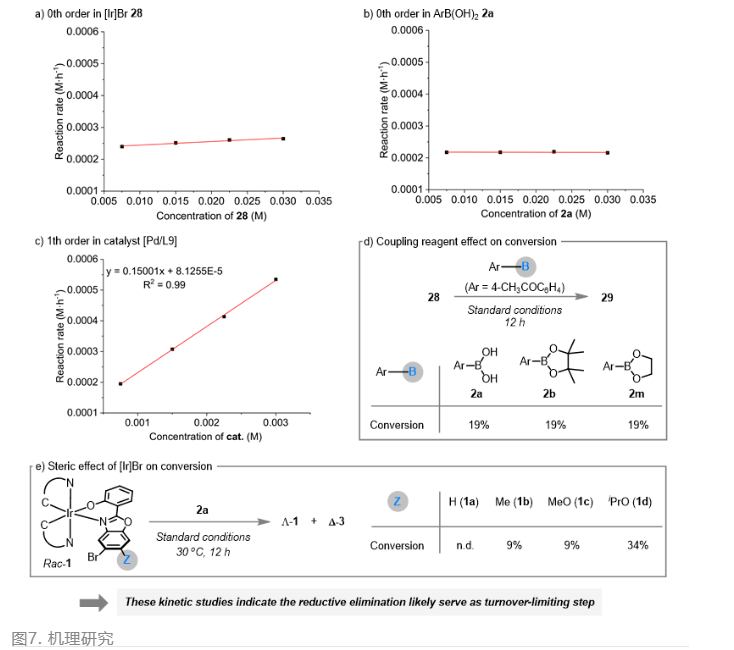

研究团队通过系统的机理研究揭示了该反应的决速步骤(图7)。动力学实验结果表明,反应速率与催化剂浓度呈一级动力学关系,而对两种底物浓度均表现出零级动力学特征。此外,随着铱络合物反应位点邻位取代基的位阻效应逐渐增强,反应速率呈现显著提升趋势,其印证了较大的空间位阻更有利于还原消除过程。基于上述实验结果,研究团队推测还原消除是该反应的速率决定步骤。

研究团队立足于动力学拆分策略,通过钯催化的不对称Suzuki-Miyaura交叉偶联反应,成功实现了手性铱(III)络合物的高效不对称合成。该工作为金属手性分子的首次高立体选择性(>90% ee)不对称催化合成,这一成果近期发表在 Nature Communications ,上海交通大学马佳佳副教授为该论文通讯作者,第一作者为上海交通大学博士研究生楚云鹏。该项工作得到了科技部重点研发计划和国家自然科学基金的经费支持。

【校友简介】马佳佳,上海交通大学变革性分子前沿科学中心课题组长,长聘教轨副教授,博士生导师,国家高层次青年人才计划入选者(2021)。2011年本科毕业于西北农林科技大学,之后分别于厦门大学和德国马尔堡大学获得硕士 (2014年,导师:Prof. Eric Meggers与龚磊教授) 及博士学位 (2018年,导师:Prof. Eric Meggers)。2018至2021年,于德国明斯特大学开展博士后研究,合作导师为德国科学院院士 Prof. Frank Glorius。2021年底入职上海交通大学,课题组研究方向主要集中在金属手性络合物的设计、制备及其催化功能开发。

课题组网站:https://jiajiamagroup.sjtu.edu.cn/

https://www.x-mol.com/university/faculty/385292

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-55341-4